2013-2025届 包校创行者活动大合影

十二载包校时光,是回忆,更是未来前行的力量 2025届校友邓书仪爸爸供稿

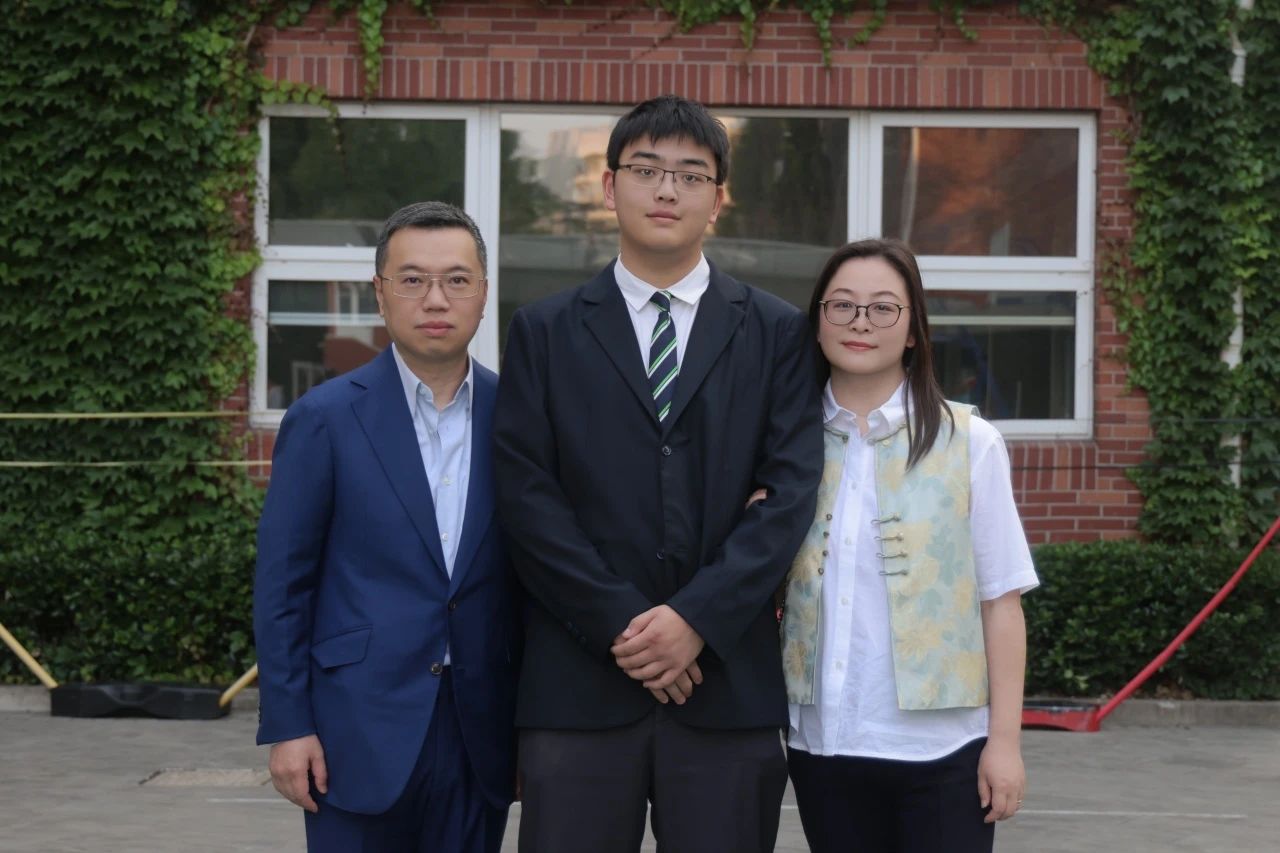

邓书仪一家在包校创行者活动上合影

5月26日,当我们12年级家长再次踏入武定西路1251弄参加“创行者”活动时,映入眼帘的是小学低年级的同学们在操场上肆意奔跑的身影。那一张张热情洋溢、稚嫩纯真又专注投入的面孔,让我们猛然惊觉:原来我们这些家长,和孩子们一同在包校已经走过了十二个春秋。这12年,是孩子从懵懂孩童一步步成长为有志青年的12年;也是我们家长与包校携手同行,收获无数感动与成长的12年。

仁德浸润,塑造品格之基

邓书仪在小学参加中国文化周活动(从下至上:第一排左一)

“仁义平”是包校家长和学生最耳熟能详的三个字,其中“仁”的理念如春风化雨,滋润着每一个孩子的心灵。在包校,善良是一种流淌在师生、家长间的温暖力量。

邓书仪在参加足球比赛(左一)

记得孩子小学三年级时,孩子们自发组织了图书文具捐赠活动,获得了全校的响应,连一年级的小同学也积极参与。当看到孩子们将募集物资送到贫困地区儿童的手中时,眼中闪烁的自豪与喜悦,我深知“仁”的种子已在他们心中生根发芽。进入初、高中,“仁”的理念不断延续。每年,孩子们都坚持组织Swim for love、长跑义卖等活动,来帮助自闭症儿童等弱势群体。在这里,"仁"不是空洞的口号,而是融入日常的每一个善举:在关爱他人中塑造品格,在喝彩中传递温暖。

开放包容,点燃探索之火

包校秉持开放包容的教育理念,为孩子们打造了一片自由探索的广阔天地。学校尊重每一位学生的个性发展与学术追求,并提供丰富多样的资源与平台。在这里,每个孩子都能被关注、被认可,他们每一个人的独特光芒都能得到绽放。

高中校队集体照(从下至上:第一排左二)

小学阶段,在校长和老师们的悉心呵护下,孩子们点燃了对写小说、辩论等学术探索的微小火种。进入初、高中后,各级校长持续推动学术文化建设,老师们精心策划组织各类学术活动,通过专家学者的讲座、学科实践等,让学生与专业学者深度交流。这些经历不仅拓展了知识边界,更激发了跨学科的研究热情,使他们在夯实学术基础的同时,培养了独立思考、勇于探索和解决问题的综合素养。

校园墙上展示的包玉刚先生座右铭“持恒健身,勤俭建业”,在孩子们心中悄然种下了坚持运动的种子。我的孩子从小学起就加入了校女子足球队,不仅强健了体魄,更深刻感受到团队协作的快乐与友情的珍贵。那些毕业远赴海外求学的学姐们,每逢假期仍会回到母校观看比赛,这份跨越时空的情谊令人动容。正因如此,包校体育人才辈出——篮球、排球赛场上高手如云,更有学子斩获击剑世界青年冠军等殊荣,充分展现了包校的体育精神与教育成果。

社区共建,凝聚温暖力量

学校鼓励学生回馈社区,在实践中培养责任担当。我的孩子在高中创办舞蹈俱乐部,不仅分享了自己对舞蹈的热爱,更为同样热爱舞蹈的同学提供了放松身心、展现自我的艺术空间。

从小学、初中阶段老师指导的合唱团、弦乐团等,到高中阶段学生自主创办的各类艺术社团,这些平台让孩子们尽情绽放才华。毕业典礼上,明信片、活动背景板等皆出自孩子们的巧思妙手,令家长们不禁再次发出由衷赞叹。孩子们在各个领域焕发光彩,恰似"一朵云推动另一朵云",为整个包校社区注入了盎然生机与活力。

邓书仪在小学音乐会上合唱表演(从下至上:第二排右一)

邓书仪在初中音乐会上表演(右一)

家委会成员的无私奉献同样令人动容——从"故事妈妈"到各年级家长代表,他们用行动诠释着对包校的热爱与支持。正是这种家校同心之力,让包校社区这个大家庭更加紧密、更加温暖。

小学体育日班级合影

即便离开校园,全人教育的滋养仍在延续。无论孩子们将来飞得多高多远,当暮色四合时,记忆总会带他们回到这片银杏掩映的小小操场,回到这条洒满阳光的小小弄堂。

包校十二年点滴2025届校友刘家熠爸爸供稿

十二年的光阴,在包校的柚子树下流转。从懵懂孩童到翩翩少年,熠熠在包校留下的不仅是成长的足迹,更有一段不愿散场的童年。

刘家熠一家在包校创行者活动上合影

校门外的徘徊

进入初中部虹桥校区后,熠熠坚持要自己乘地铁上下学。看着他为获得这份“独立”而兴奋不已,我和他妈妈却陷入了焦虑。一天下午五点多,迟迟不见他回家的身影,他妈妈终于忍不住拨通了他的电话。第一次无人接听后,我立即关掉灶台的火加入“寻人行动”。第二次拨通后,电话那头传来儿子轻松的声音:刚和同学在武定路的小学部玩,已经在回来路上了。这次“失踪事件”后,我们家新增了一条规矩:放学后若有其他安排,必须提前告知。不过规矩归规矩,熠熠仍会时不时溜回小学部。我对此十分好奇,问他:“你又进不去,玩些啥呀?”熠熠说:“就是和同学在校门口看看,聊聊小学的事,最希望能碰到出来的老师。”孩子的回答,再次验证了我们没有选错学校。

我们同时拥有理性与情感。理性的能力可以通过学习获得,可以凭借逻辑与积累逐步构建;而情感的培育却却更为微妙、需要细腻的浇灌,它是一份依恋,不仅需要时间的沉淀、真实的体验,更需要心灵的共鸣。对小学部的依念就存在于那几个隔着校门望着学校的孩子们的心灵中。

当遇见懂你的老师

作为家长,我们认为学业成绩和升学率不能作为衡量教育价值的标准。我们更看重的是当孩子受到挫折时,学校能否给予专业的引导、情感的关怀与真正的教育。进入初中后,熠熠的调皮捣蛋让我比其他家长更“幸运”地熟悉了学校的各科和各部门老师,也让我们感受到了包校对学生全面发展的全方位支持。

2021年6月,虹桥校区八年级升学仪式合照

随着熠熠进入松江校区开启住宿生活,压力随之而来。在这段旅程中,他经历过失败,也收获过成功。我曾问熠熠:“在高中的这几年中,你最想和别人分享的是什么?”出乎意料的是,他的答案既不是上台领奖的高光时刻,也不是当时对我们保密的“校长谈话”,而是那些在数学老师办公室里天南海北的畅谈时光。但在我们家长看来,这些看似随意的聊天背后,蕴含着老师们对他日常困惑的理解与真诚关怀。这份师生间的信任与默契,远比成绩单上的数字更让我们感动。衷心希望他在大学里也能遇见这样的良师益友。

今夏孩子们都将要漂洋过海,进入大学。70年前,1955年 7月30日,包玉刚先生的第一艘轮船“金安号”正式起航,开始为包玉刚先生的航运帝国劈波斩浪,包校就是孩子们的“金安号”,只是我知道他们在勇往直前的时候,小弄堂里的那扇校门永远是他们想回去的地方。